Relación cosmogónica entre los cenotes del sureste mexicano y los jagüeyes del altiplano mexicano, una respuesta al desarrollo sotenible agrícola.

Por Mtra. Angélica Muñoz Martín, Arq. Sugey Rendón Valencia y Dra. María Guadalupe Valiñas Varela

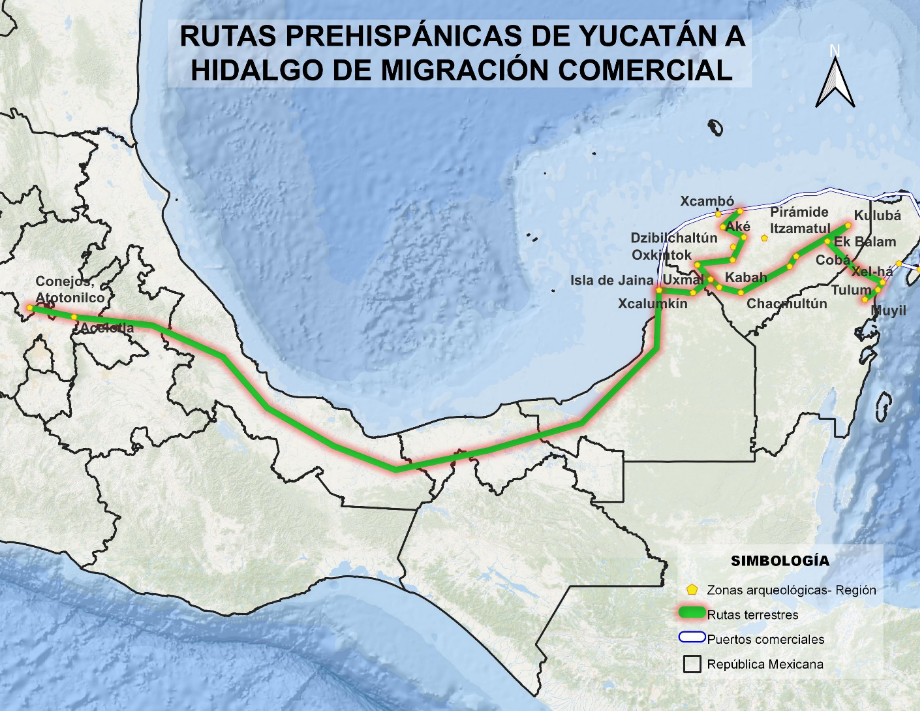

Intercambio cultural a través de las migraciones comerciales entre Yucatán e Hidalgo

Tema: Desarrollo Sostenible

El Altiplano Central de México se caracteriza por su clima seco y extremo, resultado de su elevada altitud. Las lluvias son variables en la región provocando tiempos de humedad y de sequía. Durante el día, las temperaturas pueden ser altas, mientras que las noches son frías, dando lugar a un ambiente semidesértico que condiciona la vegetación y las actividades humanas. La estación cálida se caracteriza por un calor intenso y sequedad, mientras que el invierno es frío y las lluvias se concentran en verano. Este patrón climático restringe la disponibilidad de agua, lo que ha llevado a la adaptación de vegetación xerófila como cactus y arbustos resistentes a la sequía, y a la implementación de técnicas avanzadas de riego para sustentar la agricultura en estas condiciones adversas, (Narváez, 2016)

En contraste, el sur de México presenta un clima tropical con precipitaciones abundantes durante todo el año. La alta humedad y las temperaturas cálidas favorecen una vegetación exuberante que incluye selvas y bosques tropicales, lo que contribuye a una rica biodiversidad. Este clima tropical permite el cultivo de productos como maíz, cacao y café, que prosperan en estas condiciones. La abundancia de agua en el sur no solo favorece una agricultura diversa, sino que también asegura la estabilidad del ecosistema local y la protección de los recursos hídricos y contribuyen a una comprensión compartida de nuestro lugar en el mundo. (Bautista. 2021).

La cosmovisión, la cosmogonía y la cosmología ofrecen diferentes perspectivas sobre el universo. La cosmovisión es la manera en que individuos y sociedades interpretan la realidad y el cosmos, influenciada por creencias culturales, históricas y filosóficas. Esta visión integral afecta la percepción de fenómenos naturales, principios existenciales y el propósito de la vida, impactando las prácticas y decisiones diarias. Refleja la diversidad de experiencias humanas. Por otro lado, la cosmología, una rama de la astronomía, estudia el universo en su totalidad, incluyendo su origen, evolución y estructura actual y futura, utilizando modelos teóricos y observaciones. Los cosmólogos exploran el modelo de inflación cósmica para construir una comprensión matemática del cosmos. En contraste, la cosmogonía examina las narrativas sobre el origen y la estructura del universo. Mientras que en tiempos antiguos las cosmogonías mitológicas relataban la creación a través de seres sobrenaturales. (Gámez Espinosa & Austin 2015)

En el contexto de las culturas mesoamericanas, es crucial distinguir entre los términos Nahua, náhuatl y Mexica. "Nahua" es un término amplio que engloba a los pueblos indígenas que hablan lenguas de la familia uto-azteca, incluyendo comunidades como los Mexicas, Tlaxcaltecas y Pochtecas. Este término abarca diversas identidades culturales y lingüísticas. "Náhuatl" se refiere específicamente al idioma hablado por los Nahuas, fundamental para interpretar la documentación y literatura prehispánica y aún hablado por comunidades indígenas en México. Por otro lado, "Mexica" designa al grupo específico dentro de los Nahuas que fundó Imperio que dominó gran parte del centro de México antes de la llegada de los españoles, se distingue por su influencia en la historia, arquitectura, religión y organización social.

La cosmovisión mexica respecto al agua revela cómo estas culturas valoraban el agua no solo como un recurso vital, sino como un elemento sagrado. En la cosmovisión mexica, el agua jugaba un papel primordial en la creación del mundo y en la vida cotidiana. Energías como Tlaloc-Huitzilopochtli y Chalchiuhtlicue, las energías que subrayaban la importancia del agua en el reconocimiento de la vida diaria. El agua era crucial para la agricultura y la supervivencia, y su rol en las prácticas de culto destacaba su estatus como un elemento importante. (Valle Cedano 2013)

La gestión del agua era esencial para las ciudades-estado del México prehispánico. Los jagüeyes y cenotes eran vitales para el suministro de agua en regiones con lluvias estacionales irregulares. Los jagüeyes son pozos excavados y revestidos para almacenar agua de lluvia, esenciales en regiones secas o semiáridas para la agricultura y la comunidad (Ruíz). Los cenotes, formaciones geológicas de regiones kársticas como la península de Yucatán, se formaban por el colapso de cuevas debido a la disolución de la piedra caliza, ofreciendo depósitos de agua accesibles y jugando un papel crucial tanto en la gestión del agua como en los procesos culturales. (Espino 2018)

La migración comercial prehispánica entre Hidalgo y Yucatán representa un fenómeno clave en el desarrollo regional de América. Este intercambio de bienes y conocimientos, facilitado por los comerciantes, conectó regiones distantes a través de rutas que integraban la riqueza agrícola de Hidalgo con los recursos minerales y culturales de Yucatán. El flujo de productos como cacao, jade y textiles, junto con la transferencia de tecnologías agrícolas y técnicas artesanales, fortaleció la economía y la cohesión social en ambas regiones, promoviendo la estabilidad regional y la interacción cultural (Cossens 2019).

Uno de los grandes ejemplos de lo mencionado es la relación entre el jagüey de Hidalgo y el cenote de Yucatán.

Figura 1. Jagüey natural, Conejos Atotonilco de Tula, Hidalgo. Foto Mtra. Muñoz sep. 2024

Figura 2. Jagüey construido Acelotla Zempoala Hidalgo. Foto Mtra. Muñoz sep. 2024

Los cenotes de Yucatán, acumulaciones sagradas de lluvia, son verdaderos tesoros naturales que almacenan el preciado recurso del agua. Estos lugares de guarda, rodeados por la majestuosidad de la naturaleza, contrastan con la profundidad de las cuevas oscuras y la claridad de los cielos despejados. En estos espacios subterráneos, el trabajo diario de la agricultura se eleva a un nivel casi sublime, donde la belleza del entorno realza el esfuerzo humano.

Figura 3. Cenote natural Chichen Itzá. Foto Mtra. Muñoz. Julio 2024

Figura 4. Cenote artificial Los Cochitos Progreso. Foto Mtra. Muñoz. Julio 2024

Las migraciones comerciales, impulsadas por la necesidad de hallar objetos desconocidos de las regiones del centro, llevaron a los habitantes a descubrir las maravillas de Yucatán, un paraíso que permanecía oculto para ellos. En contraste con el árido altiplano del centro, donde la vegetación era escasa y las aves de vibrantes colores eran solo un sueño, el encuentro con los cenotes ofreció una visión completamente nueva.

En el altiplano, los grandes guerreros cultivaban con esmero en terrenos áridos, utilizando solamente jagüeyes—contenedores temporales de agua excavados y revestidos—para gestionar el recurso hídrico. Sin embargo, cuando algunos de estos guerreros se aventuraron hacia el Yucatán, llevaron consigo la visión de los cenotes a sus hermanos en lo que hoy es Hidalgo. Allí, las maravillas de los cenotes se compartieron, y los jagüeyes se adaptaron para resolver el desafío del agua en regiones de baja filtración. Mediante la técnica de captación y protección de agua, mejoraron la agricultura, transformando la estacionalidad en un sistema agrícola más estable y duradero, reverdeciendo los lugares y embelleciendo su vida hasta el día de hoy.

Figura 5. Ruta comercial de Yucatán a Hidalgo, con enlace de Jagüeyes y zonas arqueológicas. Mapa realizado por Arq. Rendon, apoyo MAPA DIGITAL. Roberto Sánchez, Lorena Rugerio. INEGI

REFERENCIAS:

Alejandra [VNV] Gámez Espinosa, & Austin, A. L. (2015). Cosmovisión mesoamericana: reflexiones, polémicas y etnografías. FCE, COLMEX, FHA, BUAP.

Bautista. (2021). Los territorios kársticos de la península de Yucatán: caracterización, manejo y riesgos [Digital]. Acts With Science, S. de R.L. de C.V. ISBN: 978-607-97684-2-3. Pp.10-12b

Cossens, S. (2019). Rutas comerciales en Mesoamérica: la formación del sistema internacional prehispánico. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Pp. 9-12

Espino, D. L. A. (2018) Las cavernas dentro de la visión maya yucateca de ayer y hoy. Diario de Campo, pp.3

Narváez Suárez, A. U., Martínez Saldaña, T., & Jiménez Velázquez, M. A. (2016). El cultivo de maguey pulquero: opción para el desarrollo de comunidades rurales del altiplano mexicano. Revista de Geografía Agrícola, (56), pp.6-9.

Ruiz, J. L. M. Los verdaderos dueños del agua y el monte. Agua en la Cosmovisión de los Pueblos Indígenas en México, pp. 184

Valle Cedano, O. (2013). Cosmovisión prehispánica: El culto al agua y al cerro en el sitio arqueológico La Malinche, Tenancingo, Estado de México.

Zárate, B. A. A. (1997). Graniceros: cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica. Unam. Pp.23-47