Rendre viable le Grand Caraïbe : géopolitique d’une zone en transformation

Par Juan Agulló

Dans un monde en crise, comme celui contemporain, ce qui tend à se transformer en premier lieu ce sont les espaces géopolitiques dépendants, hétérogènes et vulnérables, tels que le Grand Caraïbe, une région diverse et stratégique qui englobe non seulement les îles de la mer des Caraïbes, mais aussi les pays continentaux qui ont une côte sur cette mer, comme le Mexique, la Colombie ou les pays d’Amérique centrale.

Dans ce contexte, trois grandes dynamiques impactent actuellement la région : l’écologique, liée au changement climatique ; la commerciale, liée au développement de nouveaux flux légaux et criminels ; et l’économique, associée à l’exploitation de nouvelles ressources. À tout cela s’ajoute une territorialité fragmentée et des constantes structurelles comme le déficit fiscal, le déficit énergétique et une dispersion institutionnelle qui, ces dernières années, tente d’être surmontée.

Au niveau écologique, le Grand Caraïbe est l’une des régions les plus touchées par le changement climatique. La perte de récifs coralliens ; les ouragans — dont la fréquence, l’intensité et la capacité destructrice augmentent depuis des décennies — ou encore la montée du niveau de la mer — environ 10 centimètres en 30 ans — affectent la stabilité et la viabilité de petits pays de la région tels qu’Antigua-et-Barbuda, le Belize ou la Dominique.

Les vicissitudes traversées, par exemple, par la zone du lac Enriquillo en République dominicaine — qui, en quelques années, est passée de l’inondation à la désertification — constituent l’exemple parfait d’un impact environnemental qui affecte également le commerce et des activités économiques traditionnelles comme la pêche, le tourisme ou l’agriculture. Tout cela favorise, entre autres nombreux effets, des courants migratoires dans une zone aux frontières poreuses, qui regroupe 24 pays et 22 dépendances partageant une frontière maritime avec les États-Unis.

Réajustements dans les relations de pouvoir entre acteurs locaux et étrangers

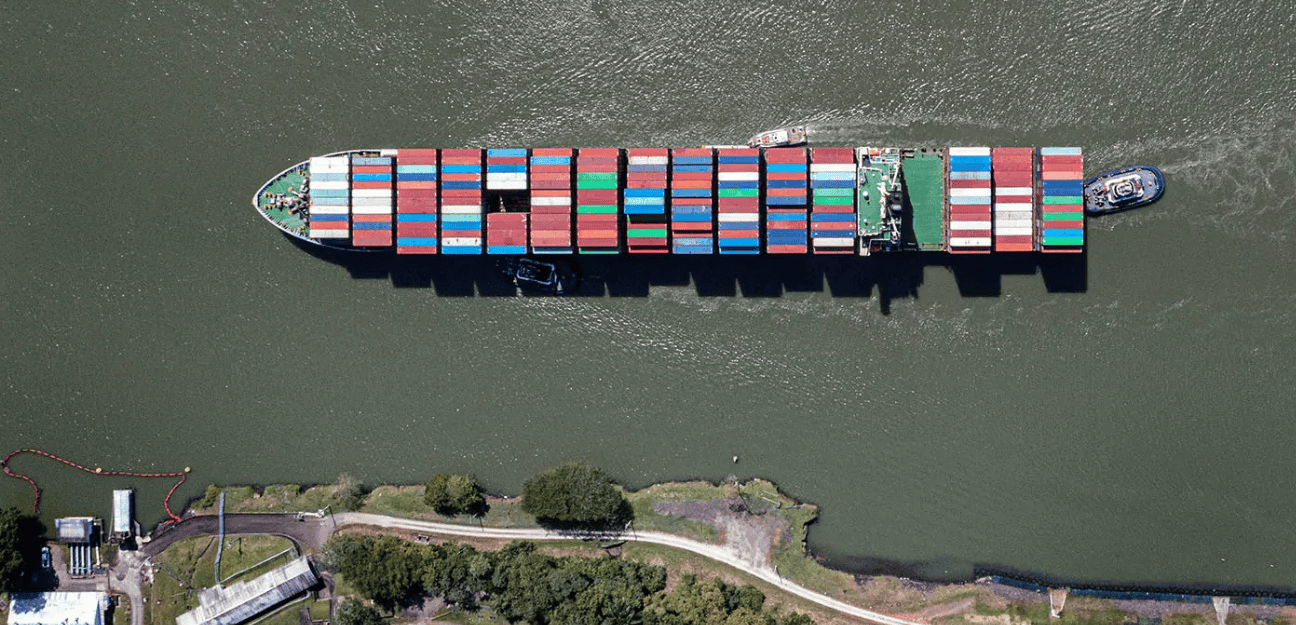

La preuve la plus claire de la reconfiguration que vit actuellement la région réside dans les changements structurels liés à l’activité commerciale. La modernisation des infrastructures stratégiques, par exemple — avec la construction d’une dizaine de ports en eau profonde depuis l’an 2000 — s’explique en partie par le changement climatique, mais aussi par les transformations de la gouvernance logistique mondiale, qui continue de concevoir la zone caribéenne comme un espace de « transit ».

Après des décennies d’éloignement, Washington semble de plus en plus tourner son regard vers le Grand Caraïbe dans le cadre de la projection maritime de son territoire. Cette zone, de son point de vue, devrait compléter et rivaliser avec sa projection terrestre, qui traverse le Mexique et l’Amérique centrale. L’objectif des États-Unis, comme l’a démontré la récente visite du Secrétaire d’État Marco Rubio, en faisant abstraction des besoins et des potentialités locales, est que cette reconfiguration contribue à réduire le coût des marchandises, à augmenter la vitesse des flux et à garantir la « contention ».

Cette intention n’a rien d’étonnant, car les flux illicites tels que la drogue et les migrants, tout comme le commerce légal, se sont accrus ces dernières années, ont diversifié leurs routes et ont déclenché des conflits territoriaux qui se sont traduits par de plus en plus de stratégies de contrôle, tant de la part des États que d’acteurs paraétatiques. Dans ce cadre, les États-Unis agissent comme superviseur de facto de la « sécurité » régionale.

Les « transits », cependant, ne suivent pas uniquement une direction Nord/Sud. Ces derniers temps, une multitude de projets interocéaniques ont proliféré dans le Grand Caraïbe — certains plus réalistes et réalisables que d’autres — visant à faciliter le transport de marchandises depuis ou vers l’Asie, et surtout la Chine, le grand pôle commercial mondial qui rivalise ouvertement avec les États-Unis.

Transformations économiques des Caraïbes

Bien que ces dernières années aient vu une irruption brutale de nouvelles zones d’exploitation d’hydrocarbures — comme le gaz de Trinité-et-Tobago ou le pétrole du Guyana et du Suriname — les tensions avec le Venezuela, le grand producteur historique de la région, continuent de marquer l’évolution stratégique de la zone.

La région est en outre traversée par diverses chaînes de valeur mondiales, telles que celles de l’électronique, des manufactures, des textiles, de l’alimentation et même, de plus en plus, de certains minerais stratégiques, dont le « transit » par la mer des Caraïbes est devenu habituel. Dans ce cadre, la construction et la redistribution des ports en eau profonde, la redéfinition des routes commerciales et l’exploitation et le transport de ressources naturelles stratégiques contribuent à accroître la demande énergétique dans une zone marquée par un déficit historique.

La fragmentation politique et territoriale de la région a eu tendance à reproduire les termes de dépendance en faveur d’acteurs étrangers et de leurs exigences. C’est ainsi seulement que l’on peut comprendre que la région souffre d’un grave déficit énergétique alors que des pays caribéens exportent des hydrocarbures en dehors de la région.

L’influence d’acteurs étrangers, qui se manifeste de diverses manières, constitue en effet une constante historique. C’est en grande partie ce qui a bloqué le développement de stratégies institutionnelles régionales capables de donner une voix au Grand Caraïbe dans un cadre global pour canaliser ses revendications. Dans un contexte comme celui décrit, l’Association des États de la Caraïbe (AEC), le forum régional qui regroupe tous les pays du Grand Caraïbe, est en train de devenir le grand instrument qui, à partir d’un multilatéralisme actif, peut permettre à la région de se projeter dans le monde. Non plus comme une simple continuité liquide de la frontière sud des États-Unis, mais comme partie intégrante du Sud global, avec une projection géopolitique à l’échelle mondiale.